大切な人との別れは、人の心に深い穴を残します。

その悲しみを抱えながら、供養をしたくても、特に遠方に住む方々にとっては、故郷の墓参りすら難しい現実があります。

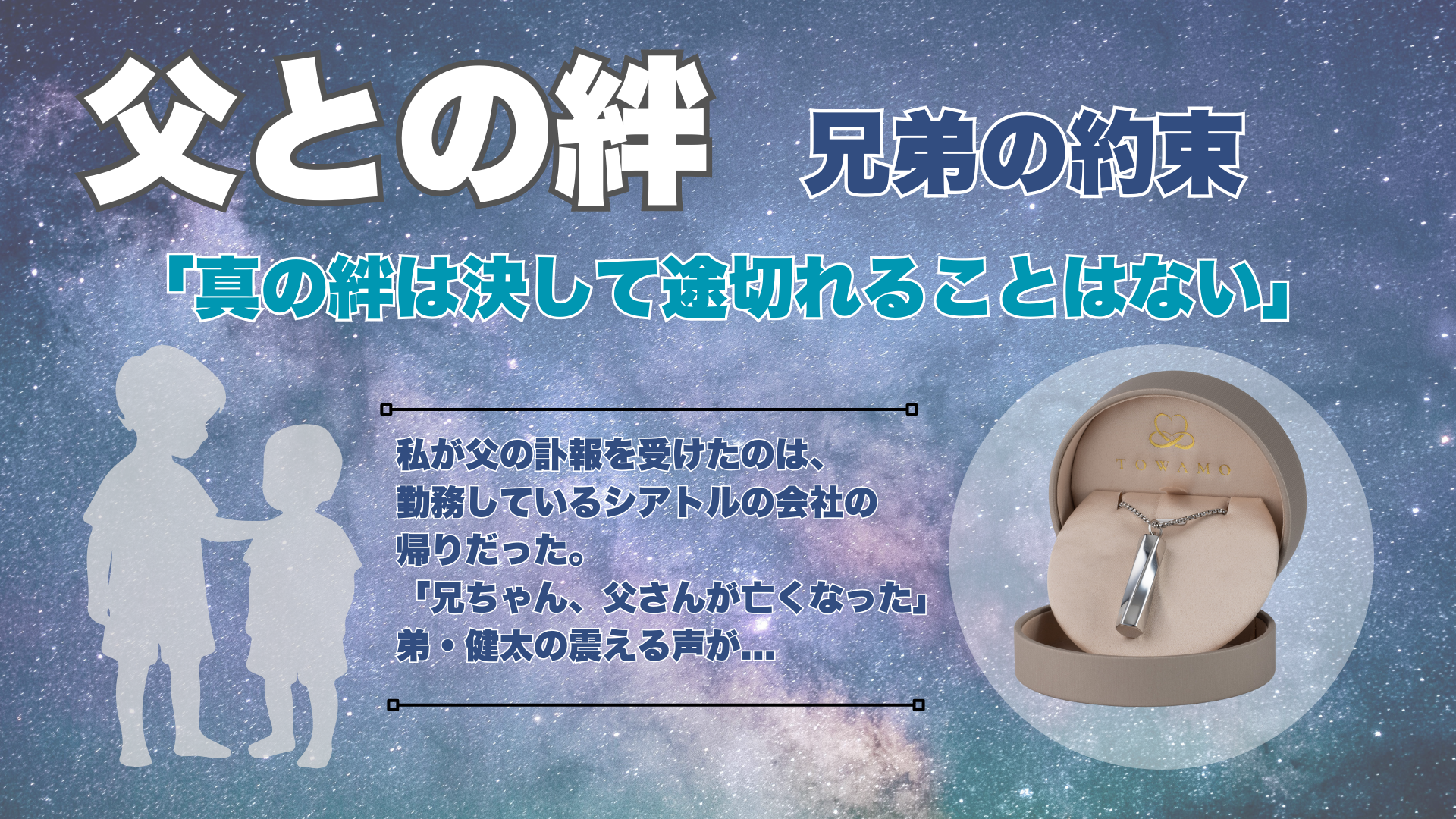

今回ご紹介するのは、そんな状況にあった兄弟が選んだ「遺骨ペンダント」という選択肢についての体験談です。

父親の遺骨を分け合い、同じデザインのペンダントに納めることで、彼らは距離を超えた新しい絆を見つけました。

このペンダントは単なるアクセサリーではなく、父親の存在を感じる心の拠り所となったのです。

悲しみの中で見つけた小さな希望が、兄弟の人生をどのように変えたのか—。

これは海を隔てて暮らす兄弟が、父との永遠の約束を胸に歩み始めた感動の物語です。

予期せぬ別れ – 海を越えた悲しみの知らせ

私が父の訃報を受けたのは、勤務しているシアトルの会社の帰りだった。

「兄ちゃん、父さんが亡くなった」

弟・健太の震える声が、私の世界を一瞬で変えた。

40歳になる私は、IT企業の海外支社で10年以上働いており、年に一度の帰国すら難しい生活を送っていた。

最後に父と会ったのは3年前。

その時はまだ元気だった父の姿が、脳裏に焼き付いていた。

「心筋梗塞だったんだ。本当に突然で…」

健太の声に現実感がなかった。

翌日の飛行機で急遽帰国した私を待っていたのは、父のいないガランとした実家だった。

葬儀は簡素に、父の遺志通り身内だけで執り行われた。

私と健太、そして叔父夫婦だけの小さな式だった。

父は生前、

「形見なんていらない。思い出だけを大切にしてくれ」

と言っていたが、私たち兄弟は父の遺骨をどうするか悩んでいた。

お墓を建てるという選択肢もあったが、私はアメリカ、健太は東京と離れて暮らす二人には、定期的に墓参りをすることも難しい現実があった。

葬儀から3日後、私たちは実家で向かい合って座っていた。

「兄ちゃん、これを見てよ」

健太はスマートフォンを差し出した。

画面には美しいシルバーのペンダントが映っていた。

「遺骨ペンダント?」

「うん。父さんの遺骨の一部を入れられるんだ。

兄ちゃんはアメリカで、僕は日本。

でも同じペンダントを身につけていれば、たとえ離れていても父さんとの絆を感じられると思って」

私は黙って画面を見つめた。

幼い頃、父は私たちにいつも言っていた。

「兄弟は一生の宝だ。

どんなに離れていても、お互いを大切にしろ」と。

しかし社会人になり、海を隔てて暮らすようになってからは、兄弟の連絡も徐々に減っていた。

それは忙しさを理由に連絡を後回しにしていた私の責任だった。

「いいね、それ」私は静かに頷いた。

「父さんも、きっと喜ぶと思う」

私たちは同じデザインのシルバーペンダントを選んだ。

ペンダントが届くまでの間、私は日本に滞在し、弟と共に父の形見分けや家の整理をした。

幼い頃の写真を見つけては笑い、父との思い出話に花を咲かせた。

「覚えてる?父さんが釣りに連れて行ってくれたこと」

と私は健太に尋ねた。

「もちろん。僕が小学生の時だっけ?

兄さんはすぐに飽きて本を読み始めたよね」

健太は笑った。

「お前はずっと父さんにくっついて、魚の捕まえ方を教わってた」

思い出話をするうちに、私たちは気づいた。

父は私たち二人の架け橋だったのだと。

父がいなくなった今、兄弟の絆を守るのは私たち自身の責任だということを。

永遠の絆を宿すペンダント – 離れていても共に歩む道

ペンダントが届いた日、私たちは父の遺骨を分け、それぞれのペンダントに納めた。

シンプルなデザインながら、着けてみると不思議と心が落ち着くような温かさがあった。

「これで父さんはいつも僕たちと一緒だね」

と健太が言った。

「そうだな。永遠に」

私はペンダントを握りしめ、答えた。

アメリカに戻る前日、私たちは父が好きだった海辺に出かけた。

夕暮れの浜辺で、私たちは並んで座った。

「兄ちゃん、約束してよ」

健太が言った。

「これからは月に一度、ビデオ通話をしよう。

父さんがいなくなった今、僕たちが家族の絆を守らないと」

私は黙って頷いた。

これまで仕事を言い訳に、家族との時間を後回しにしてきた自分を反省していた。

「約束するよ。それに、年に一度は必ず帰国する」

「僕もシアトルに行くよ。交代で会いに行こう」

私たちはペンダントを胸に、夕日に向かって誓った。

形を変えた家族の時間 – 心を寄せ合う新しい日常

それから一年が経った。

私はシアトルの自宅で、毎月恒例となったビデオ通話の準備をしていた。

時差の関係で、アメリカは朝、日本は夜だ。

画面に健太の顔が現れると、私は思わず微笑んだ。

「元気そうだな」

「兄ちゃんこそ。最近はどう?」

月に一度の通話は、私たち二人の生活の一部となっていた。

仕事の話、日常の出来事、時には悩み事も打ち明ける。

そして必ず、父の思い出話をする。

不思議なことに、時間が経つにつれて悲しみは和らぎ、温かい記憶だけが残っていった。

通話の最中、私は無意識にペンダントを握りしめていることが多かった。

それは健太も同じだった。

「このペンダントのおかげで、父さんがそばにいるような気がするよ」

健太が言った。

「仕事で落ち込んだ時も、このペンダントを握ると不思議と勇気が湧いてくる」

私も同じ体験をしていた。

大きなプロジェクトの決断を迫られた時、ペンダントを握りしめると、父の声が聞こえるような気がした。

「自分を信じろ」と。

約束通り、私は夏に帰国し、健太は冬にシアトルを訪れた。

二人で過ごす時間は、かけがえのない宝物になっていた。

ある日、健太から写真が送られてきた。

彼が婚約したという知らせと共に。

「おめでとう!」

私は心から祝福した。

「結婚式には必ず来てよ。そして…」

健太は少し照れながら続けた。

「僕たちの子供が生まれたら、兄さんにも父親の役割の一部を担ってほしいんだ。

遠く離れていても、家族の絆を次の世代にも繋いでいきたい」

私は胸が熱くなるのを感じた。

「もちろんだ。僕も永遠の叔父として、精一杯役目を果たすよ」

私はペンダントを手に取り、静かに語りかけた。

「父さん、聞いてる? 僕たちは今も、そしてこれからも繋がっているよ。

あなたが教えてくれた絆の大切さを、これからも忘れないから」

シアトルの夜空は星で溢れていた。

窓際に立ち、遠く日本に思いを馳せる。

海を隔てていても、同じ星空の下、私たち兄弟は同じペンダントを胸に、新しい明日へと歩んでいる。

時に人生は予期せぬ別れをもたらす。

しかし、真の絆は決して途切れることはない。

私と健太は、父との永遠の約束を胸に、これからも共に歩んでいく。

距離は私たちを隔てるかもしれないが、心は常に寄り添っているのだから。

◾️あなたにおすすめの記事◾️

この記事を書いた人

⚫︎中村はな⚫︎

メモリアルアドバイザー兼ライター

大切な方との思い出を形に残すお手伝いを専門とし、これまで1,000件以上のメモリアルグッズのコーディネートを手がけてきました。

ご遺族の心に寄り添った記事執筆を心がけ、メモリアルに関する執筆実績は500件以上。

グリーフケアを専門としているため、お客様の心情に配慮しながら丁寧な説明と提案が可能です。

大切な方との思い出を末永く心に刻むお手伝いをさせていただきます。